第1章 イスラームの真実の証し

ムハンマドはどのようにして、1400年も前にこのような事実を知りえたのだろうか。これらの知識は、科学者がその当時存在しなかった精密機器や高性能顕微鏡を駆使して、近年になって初めて発見したものなのである。ハムとレーウェンフックは改良された顕微鏡を用いて精細胞(精子)を観察した最初の科学者であるが、これは1677年のことで、実にムハンマドの時代から既に1000年も後のことなのである。しかも彼らは精細胞の中には人間の形のミニチュアが既に保存されていて、それが女性の生殖管に挿入されると成長し始めるのだと誤解していた。8

キース・ムーア(Keith Moore)名誉教授9は、解剖学と発生学の分野で世界的に最も高名な科学者であり、The Developing Human (邦訳「ムーア人体発生学」医師薬出版)の著者である。科学的に卓越した参考文献とみなされているこの著書は8ヶ国語に翻訳されており、米国の特別委員会において単独の著書による、最優秀著作品に選ばれた。彼はカナダのトロント大学の解剖学・細胞生物学の名誉教授で、同大学の医学部で基礎科学の副学部長を務め、解剖学科の主任教授を8年間務めた。また1984年には、カナダの解剖学の分野で最も優れた賞であるJ.C.B大賞をカナダ解剖学者協会から授与され、更にはカナダ・米国解剖学者協会や生命科学連盟委員会など、同分野における多くの国際的組織を指導する役割を担ってきた。

1981年、サウジアラビアのダンマーンで開催された第7回医学会議で、ムーア教授は次のように述べた。

「人間の発育に関してクルアーンの中で述べられていることを解明する手助けをすることは、大変喜ばしいことだ。これらの言葉が神からムハンマドに伝達されたということは、明白であると思う。これらの知識は全て、何世紀も後になって初めて発見されたものなのだ。私はこの事実が、ムハンマドが神の使徒であったに違いないことを示していると思う。」10

このコメントの後、ムーア教授は次のような質問を受けた。「ということは、あなたはクルアーンが神の御言葉であると信じるのですか。」すると彼は答えた。「そうとらえるのは難しいことではありませんね。」11 またムーア教授は別のある会議で次のように述べている。

「…人間の胎児の発育段階区分は、そこにおいて変化する過程が連続しているため複雑なのである。それゆえクルアーンとスンナ(ムハンマドの言行、及び彼が承認したこと)の中で示されている用語を使って、新しい区分体系を開発するのはいかがだろうか?そこで提案された区分体系はシンプルかつ包括的であり、現代の発生学の知識と適合している。過去4年間クルアーンとハディース(預言者ムハンマドの教友たちが彼の言行や承認したことを伝えた伝承録)を徹底的に研究した結果、人間の胎児の発達段階を分類する体系が明らかになったが、それが既に7世紀の昔に記録されたことは驚くべき事実である。発生学の創始者であるアリストテレスは、紀元前4世紀に鶏の卵の研究を通じてヒヨコの胚が段階的に発育することを知っていたが、その段階の詳細にまでは触れなかった。発生学の歴史で知られていることに限れば。人間の胎児の発達段階とその分類は、20世紀になるまでは殆ど解明されていなかったのだ。このことから、人間の胎児に関するクルアーンの説明は7世紀当時の科学的知識に基づいていたとは考えられない。唯一理にかなった結論は。これらのメッセージが神からムハンマドに啓示されたということだけである。彼は科学的な教育を全く受けたことのない文盲であり、このように詳しいことまで知りえたはずがなかったのだ。」12

アラビア語のアラカという言葉には3つの意味がある。すなわち(1)ヒル(2)釣り下がったもの(3)血の塊、である。

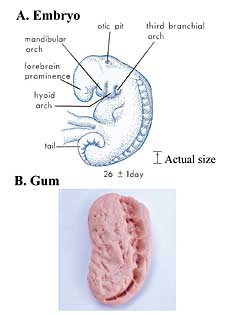

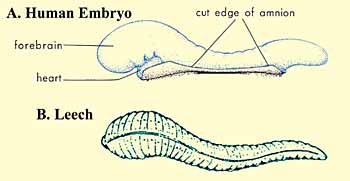

図1:ヒルと、アラカの段階における人間の胎児の形状の類似性。(ヒルの図の出典:Human Development as Described in the Quran & Sunnah(クルアーンとスンナの中で描かれている人間の発育),Moore & others, p.37及びIntegrated Principles of Zoology(動物学における完全な法則),Hickman & othersから一部修正。胎児の図の出典:The Developing Human(邦訳「ムーア人体発生学」), Moore & Persaud,5th ed., p.73)

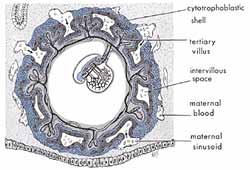

アラカという言葉の2つ目の意味は「釣り下がったもの」である。図2と図3に示されるように、アラカ の段階にある胎児は母親の子宮内で釣り下がった状態にある。

図2:胎児はアラカ の段階にあるとき、母親の子宮内で釣り下がった状態にある。(The Developing Human(邦訳「ムーア人体発生学」), Moore & Persaud, 5th ed., p.66)

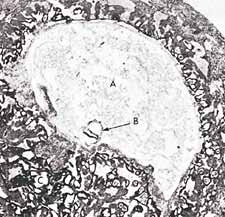

図3:アラカの段階にある胎児(約15日目、Bの矢印)が母親の胎内で釣り下がった状態にあることを示す顕微鏡写真。胎児の実際の大きさは約 0.6 mmである。(The Developing Human(邦訳「ムーア人体発学」,Moore,3rded.,p.66,from Histology, Leeson & Leeson)

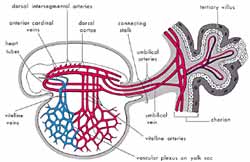

図4:アラカの段階にある胎児の初期循環器系図。胎児の外観とその胎嚢は、胎児の中に相対的に見て多量の血液が含有されていることにより、血の塊と酷似している。(The Developing Human(邦訳「ムーア人体発生学」), Moore,5th ed.,p.65)

このようにアラカという言葉の持つ3つの意味は、アラカの段階にある胎児の諸特徴と正確に一致している。

さて、クルアーンの中に記述されている2番目の胎児の発育段階はムドゥガである。アラビア語の ムドゥガ は、「噛んだもの」を意味する。口の中に入れて噛んだガムと、ムドゥガの段階にある胎児の形状を比較してみよう。両者の間に外観上の類似性が認められるであろう。これは胎児の後背部の体節の形状が 、噛み潰したものに付いた歯形と若干似ていることによるためである(図5と図8を参照)。7

図5:ムドゥガの段階(28日目)にある胎児の写真。この段階の胎児は何か噛み潰した物体のように見えるが、それは胎児の後背部にある体節が歯形と若干似ているからである。胎児の実際の大きさは 4 mm。(The Developing Human(邦訳「ムーア人体発生学」),Moore & Persaud,5th ed.,p. 82,写真は京都大学西村秀雄教授より転用)

図6:ムドゥガの段階にある胎児の外観と噛み潰したガムを比べると、両者に類似点があることが分かる。 A)ムドゥガの段階にある胎児の図。胎児の後背部の体節が歯形のように見える。(TheDeveloping Human(邦訳「ムーア人体発生学」),Moore&Persaud,5thed.,P.79) B)噛み潰したガムの写真。